非遗,民族文化的精神植被,民族精神的血脉延续;景德镇,历史悠久的文化胜地,闻名遐迩的千年瓷都。近日,南京工业大学化学与分子工程学院“瓷韵匠心”社会实践团赴江西省景德镇市开展“非遗文化探寻与调研”实践活动。

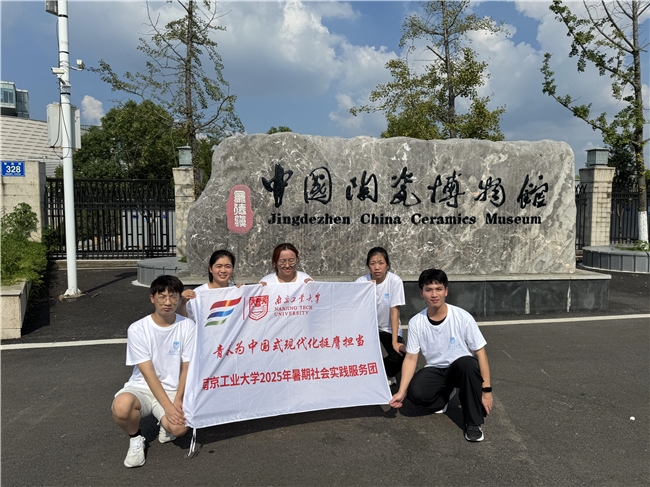

走进陶瓷博物馆,感知千年瓷都

7月2日,实践团队首先走进中国陶瓷博物馆,系统了解中国陶瓷发展脉络。从唐三彩、宋代青白瓷,到明清时期享誉世界的青花瓷、玲珑瓷,精美的展品让大家体会到中国陶瓷工艺的悠久历史与艺术魅力。许多器物上依稀可见当年的烧制痕迹与斑驳印记,仿佛与千年前的匠人隔空对话,充分感受到泥与火淬炼出的恒久生命力。

在近现代及当代展厅,制瓷工艺与现代审美的融合,艺术瓷、生活用瓷和实验性作品交相辉映,彰显着“瓷都”传承与创新并举的生生不息。团队成员认真观看、详细记录,不时交流心得体会,并对陶瓷产业完善的工业体系和持续的创造活力表示由衷赞叹。

景德镇不仅是历史文化的见证者,更是工艺创新和文化传承的重要舞台。这座千年瓷都,始终以生生不息的匠心和开放包容的胸怀,续写着属于中国陶瓷的时代篇章。

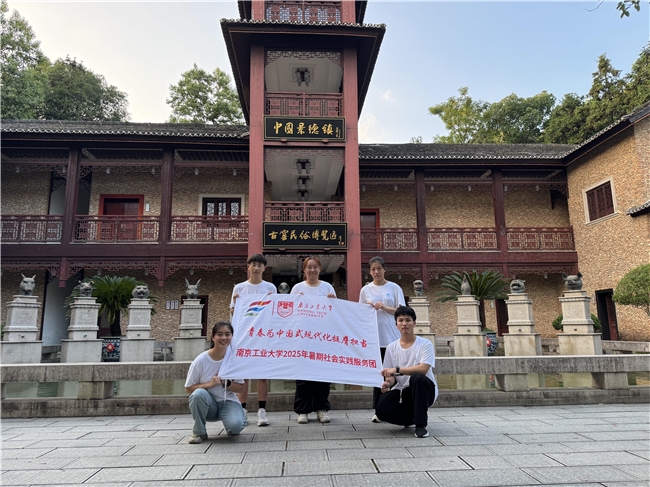

探访古窑遗址,体悟匠心工艺

7月3日,实践团队前往景德镇古窑民俗博览区,实地感受传统制瓷工艺的独特魅力。团队成员们先后参观了宋代龙窑遗址恢宏的结构和内部构造,详细记录古代制瓷工艺流程。历经数百年风雨依旧保存完整的龙窑,不仅承载着景德镇深厚的历史记忆,也见证了中国陶瓷技艺的发展演变。

随后,实践团走进瓷器制作现场,观看制瓷工匠演示传统工序。大家认真观摩了拉坯、利坯、上釉等关键环节。一位拉坯师傅双手娴熟地塑造泥坯,随着轮盘旋转,普通的泥土逐渐成型,展现出瓷器的最初轮廓;在利坯工序中,师傅用刀具耐心修整,反复打磨每一道细节;上釉过程更富有艺术性,釉水均匀覆盖在坯体表面,为瓷器增添了温润光泽。

在雕塑瓷厂,空气中弥漫着泥土与釉彩交织的气息,实践团成员与匠人深入交流,对制瓷工艺中的技术要点和创新理念进行了探讨。团队成员还来到瓷器摊位区,与当地经营传统青花瓷的摊主面对面交流。摊主向同学们详细介绍了青花瓷制作的独特工艺和历史渊源,并表示:“青花瓷的魅力就在于一笔一画间的匠心传承,这些图案烧制后永不褪色,正如景德镇的陶瓷文化,历经千年依旧生生不息。”

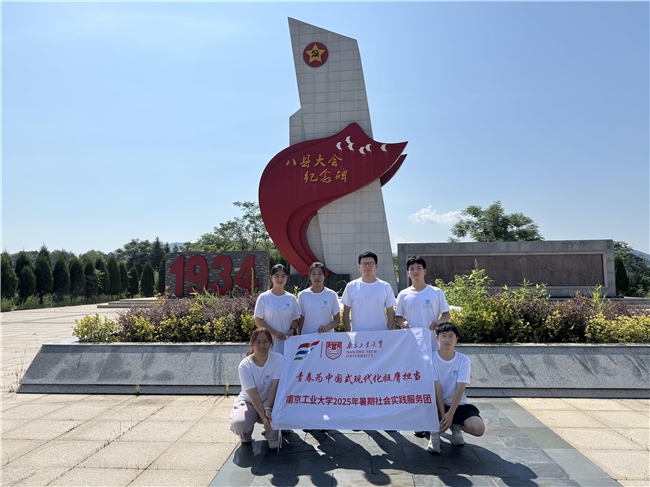

追寻红色足迹,汲取信仰力量

7月4日上午,社会实践团队来到景德镇市浮梁县峙滩镇八县大会纪念广场。在庄严肃穆的遗址陈列馆内,队员们认真了解“八县大会”的历史背景和“流口之战”的革命历程。一幅幅珍贵照片和一件件历史实物,生动再现了那段艰苦卓绝的战斗岁月。深刻领悟了革命先辈们坚定不移的理想信念,切身感受了他们在艰难困苦中百折不挠、勇于牺牲的斗争精神。

随后,团队来到峙滩镇流口村红军烈士墓,缅怀在战火中英勇牺牲的革命先烈。流口村张主任声音哽咽,讲述了这片土地上发生的悲壮故事:“1934年10月,红七军团在这里阻击敌军,牵制了两万多兵力,为中央红军战略转移赢得宝贵时间。”听着先烈们可歌可泣的英勇事迹,他们大无畏的牺牲精神和深厚的家国情怀,深深震撼和感染了在场的每一位队员。

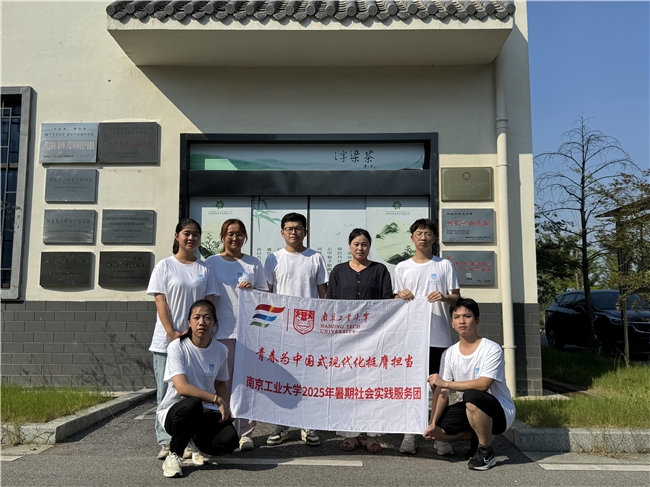

当天下午,实践团走进当地茶叶种植加工基地,实地探访茶产业的发展现状。在基地负责人带领下,队员们参观了茶园和全自动化生产车间,了解茶叶从采摘、加工到包装的工艺流程,深切体会到现代农业科技与传统茶文化融合发展的新气象。

讲述陶瓷故事,传递文化薪火

7月5日,社会实践团在浮梁县峙滩镇流口村村委会会议室开展了一场别开生面的陶瓷文化小课堂。活动现场气氛温馨活跃,十余名当地小学生齐聚一堂,期待着这堂“瓷器启蒙课”。

课堂上,队长米玥儒和队员江志豪分别向孩子们讲解了瓷器的历史文化和制作工艺。他们结合实地参观的所见所感,生动讲述了景德镇陶瓷的发展故事,详细介绍了拉坯、上釉、烧制等制作环节。小朋友们聚精会神,不时发出惊叹声。

在看图猜瓷互动环节,孩子们纷纷踊跃举手,争先恐后地回答问题,现场笑声不断,气氛热烈。其中,一位二年级的小朋友自豪地介绍道,她的父亲就是一名陶瓷商贩,她从小耳濡目染,对陶瓷的原料和种类都十分熟悉。面对同学们的提问,她对答如流,赢得阵阵掌声。

此次社会实践,队员们不再是课本外的旁观者,而是亲历者和记录者。团队成员用脚步丈量景德镇的文化脉络,用双手触摸泥与火的温度:在制瓷作坊里,亲眼见证“七十二道工序”锤炼一件瓷器的艰辛;在与非遗传承人的对话中,深刻感受到“一生只做一件事”的执着与匠心;在八县大会遗址,体会革命先烈的信念与牺牲;在茶叶基地,感悟新农村产业振兴的力量;在与孩子们的课堂交流中,感受传统文化的传承与新一代对瓷器艺术的热爱。

队员们纷纷表示,未来将把这次实践的所见所感、把景德镇千年瓷都的文化带回校园,用展览、讲座等形式让更多同学了解和热爱陶瓷文化,积极投身中华优秀传统文化的传承与弘扬。

瓷都再见,但青春的“釉色”将永不褪去。(南京工业大学化学与分子工程学院 方进、浮梁县峙滩镇人民政府 曾世玉)